编者按:在推进全面依法治国的背景下,立法意义重大,立法学研究也因此日益受到重视。与之相应,立法学的学科独立性也面临着持续的诘问。此种诘问一方面揭示了立法自身的复杂性,一方面也表明了法学人力图将立法学纳入法学学科体系的决心。倘若将立法学的所有来处切断,悬置为又一门技术性的专业学问,前种决心只能沦为一种自我安慰。这也给立法学的教学与立法人才的培养造成困难,课堂成为了琐碎技术知识的布道场,对立法实践的过分强调使理论问题被排斥,却又无法呈现出真实的运作逻辑。

立法研究院长期关注立法理论与立法实践,创办了“立法名家讲坛”这一品牌活动,邀请国内各领域学者专家探讨立法的重要问题与前沿问题。然而,我们意识到,尽管言说已是一种行动,但仍远远不够,还应当有对话:专业之间的对话,理论与实践之间的对话,中西之间的对话,过去与现在、未来的对话,等等。不过,这种对话并不意味着我们需要另起炉灶,恰恰相反,我们可以借用已有的资源,去挖掘其中已被记录但尚未被发现的重要议题或问题。是以,立法研究院推出了“名家讲坛实录”系列。该系列选取以往的名家讲坛主旨演讲,在取得嘉宾授权的前提下,将演讲整理为文字稿发布,供各位同仁学习与探讨。

本期选取封丽霞教授的主旨演讲作为名家讲坛实录第3期予以推送。在该讲座中,封丽霞教授从我国的人口规模巨大这一基本语境出发,讨论了中国立法的基本问 题。这一问题的背后实则隐藏着民主立法与科学立法之间的张力问题,换言之,如何在平衡多元利益冲突的同时解决实际问题?面对这一困境,封丽霞教授从四 个方面分享了自己的思考:一是民主立法的重要性;二是科学立法,实事求是;三是充分发挥地方立法的积极性;四是加强立法的法制合法性。

需要说明的是,本文是由讲座视频转录整理,为了便于阅读,我们对文字做了一些删减和改动,但并不涉及实质内容的改动。若仍有疏漏或不妥之处,请读者指正。

今天我想和大家交流的题目是《人口规模巨大的国家治理——中国立法的基本语境》。我们对立法工作的基本要求就是科学立法。何为科学立法?简而言之,科学立法就是从实际出发,使所立之法符合中国国情,能解决中国问题,有助于党治国理政,让人民感受到法治的关怀与温暖。何为中国实际,何为中国国情,今天我便想要从人口规模的角度阐述我对于这些问题的思考。

为何把人口规模巨大作为我们观察与思考中国立法问题的基点?在人类历史上,立法承担着怎么样的功能?人类为何需要立法?古人云:“经国序民,正其制度”,我们需要有制度治理国家,让人们过有秩序的生活。我们很早便开始立法,即只要有人类生活在一起,便需要有规则,如此才有秩序。古人云:“小智治事,中智治人,大智治制“。为单位立规矩,为社会立规矩,是人类很重要的一项政治行为和国家行为。具体而言,一方面,立法是分配权利与义务的政治过程,它首先要解决公权力与私权利的关系,确定政府与社会的边界;另一方面,立法要解决的社会问题是界定社会成员之间的权利义务的边界,分配社会成员所能获得的资源、机会等。人与人之间如何能够生活在一起?最低限度的要求即为法治,只有大家边界清晰,互不侵犯,才能和谐地生活在一起。如果没有最低限度的行为规则,大家难以和谐地生活在一起。然后,仅有法治也未必能过美好生活,法治仅仅解决生活在一起的问题,如果要过一种良善的、高品质的生活,除了法治,还需要道德等。在这个意义上,伟大的立法既是法律规则的制造者,也是政策秩序的奠基者,也是社会生活的塑造者,从更长远的意义来看,其也是民族精神的代表者。

《左传·庄公十年》中提到“社会公正才是国强兵盛的基础”

法律为何?法学为何?不能脱离世俗生活去理解。法解决的就是人与人之间的关系,人与人之间的行为的边界问题。法学是关于人的行为的社会科学,因此,我想要以人口规模巨大作为角度阐述。

二十大报告提出中国式现代化,中国的法治要服务于中国式现代化的目标。中国式现代化的特色具有五个方面。我们可以从两个维度去理解这五个方面。首先,人口规模巨大这是一个客观规律,是不以主观意志为转移的客观存在;其次,全体人民共同富裕;再次,物质文明和精神文明相协调;然后,人与自然和谐共生;最后,和平发展道路。这五个方面实质是我们的价值追求。在这个意义上理解中国国情,人口规模巨大是我们不能摆脱的实际,这个也决定了中国式现代化的特色,决定了中国法治的特色。常言道,走何种法治道路,建设何种法治体系由国家基本国情决定。

人口规模与国家立法之间的内在关系为何?首先,从历史角度来看,人口高速增长是一个现代化国家的成就,根据《世界人口史》,1750年,全世界人口仅有7.5亿人,此时英国资产阶级革命已经持续了近一百年,此时据统计,宋徽宗时中国人口已达到1.2亿人,到1850年第一次鸦片战争后,全世界人口12亿人,中国人口4.3亿人,这说明,自古以来,中国便是一个人口规模巨大的国家,而并非是到21世纪中国才面临人口规模巨大的国情。每一个国家都面临不同的人口问题,我国面临的是人口规模巨大的问题,印度也面临该问题。除了美国、日本之外,大部分人口规模巨大的国家都是发展中国家。美国也面临人口问题,例如移民问题、种族问题。英国、法国面临的人口问题包括移民问题、泛伊斯兰化问题等。所以在治国理政过程中,各个国家都面临复杂的人口问题,因为法律便是针对人的行为的。关于人口规模与国家治理,西方先贤很早便开始思考该问题,例如柏拉图在其《理想国》之中提出,土地不必太多,所需土地能够养活那么多具有节制习惯的公民即可,至于人口不必太多,人数足以保卫自己免受别人的侵害,又可以在别人遭受侵害时给予一定帮助即可。此时他已经意识到人口规模会带来巨大的治理难题。

土耳其和希腊通过人口互换政策实现良性国际治理

亚里士多德对于该问题的分析更为精准,其观点与柏拉图相近,其是一种中庸的政治哲学。亚里士多德提出,城邦必须保持适当的规模,确保不多不少,不大不小。大则难以管理,小则难以自保。一个城邦的最适宜的人口数量应该在足以达成自己生活所需要而又观察所能遍及的最大数额。即,在治理之下,居民能够享受优良的生活。何为优良的生活?即外在之善、躯体之善、灵魂之善。当时其均为城邦,难以想象人口规模巨大的国家治理。

《论法的精神》(孟德斯鸠,1698)

中国古代如何实现国家治理?古代没有现代信息制度,没有像现在法官检察院一样的职业群体,实现大一统首先是文化统一,古人讲天人合一,现代讲人与自然和谐共生;古人讲民惟邦本,民本主义,现代讲以人民为中心;古人讲德主刑辅,现代讲依法治国、以德治国相结合;古人讲以和为贵,现代讲和平发展。这是我们的理念,仅凭道德理念无法实现对于国家的治理,还需要通过立法上升为国家治理,即为法典,所以从秦朝开始,我们便强调“法令由一统”。中国历来是成文法典,从《法经》开始,我们之所以是法典而非英美法的判例,因为中国古代设郡县,疆域辽阔,只能派官员前往郡县进行治理,如何保证官员的行为符合中央意志?为其设立规矩,同时从隋朝开始通过科举制选拔官员。中国古代需要把理念和制度结合在一起,才能实现形式意义上的大一统。通过考察中国古代国家治理的思路,可以得出结论:中国古代十分重视立法,从《法经》开始、《唐律》《九章律》《大元通制》《大明律》《大清律》,所以有了统一的立法才是一个国家统一的标志,才是一个王朝重新建立的重大事件。“立善法于天下,则天下治;立善法于一国,则一国治。”立法对传统中国的意义在于其是国家统一的象征,为全国官员设立一个统一的行为规范。朱元璋自登基时便重视立法,并用三十余年的时间不断完善立法。

《大明律》考古发现

下面我们一起分析一下超大规模国家立法的现实难题。如前所述,现代立法有别于中国古代传统立法,现代立法强调民主立法,法律是人民共同意志的体现;强调科学立法,强调立法本身的规范问题。1953年新中国第一次全国人口普查表明当时中国人口为5.8亿(不含台湾、港澳)。二十大报告提出,“中国是一个拥有14亿人口的人口规模巨大的现代化国家,人口规模超过现有发达国家人口的总和。”面对人口规模巨大的情况,如何收集、甄别和整合人民的不同意见,从而形成共同意志?这个过程的艰巨性和复杂性前所未有。目前来看,人口规模较大的国家基本是联邦制国家,但是我国是中央集权的单一制国家,我国的中央立法承担着为数量众多的人们立规矩的职能。立法应当是在矛盾的焦点上“一刀砍下去”,要解决问题。社会成员多元化,内部发展差异性和不平衡性等特点导致社会治理具有复杂性,法治统一具有很大难度。中国立法需要对14亿人的权利和义务加以界定,社会矛盾和利益冲突纳入国家法治的规范中。

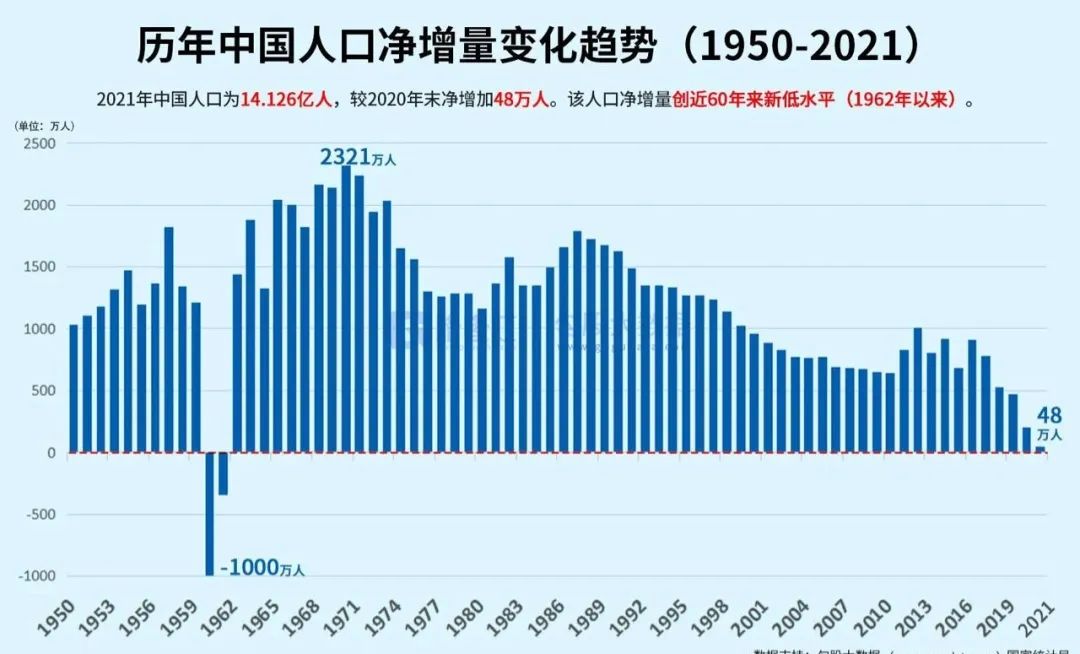

中国人口问题的结构性矛盾也是中国立法的难题,2022年中国人口减少85万人登上热搜,这是我国人口自1962年以来(即近61年来)首次出现负增长。我国首次出现人口负增长。对此,有的地方公布立法建议,有专家建议修改婚姻法,有的出台政策鼓励生育。其实对于该问题不必过度解读,需要辩证地看待中国人口问题。一方面,中国人口出现了负增长,另一方面,中国也存在大量人才浪费。目前我国就业压力大,出现了很多灵活就业者,例如网约车司机,外卖骑手,亦有人提出推迟退休年龄以适应老龄化问题。任何一项政策都要考虑到体制外和体制内之间的平衡、青年人和老年人之间的平衡、贫困者和富裕者之间的平衡,以及不同地区之间的平衡,如果找不到合适的方式达到平衡,那么出台相应政策后易引发社会的动荡,例如医保改革和教育改革,这都是关乎国计民生的改革,在进行一项法律法规改革的时候如何体现人民共同意志,这个“人民”是一个抽象和美好的概念,但是我们立法过程中面对的是具体的、立体的个体,每个个体拥有其特殊的利益需求和偏见,如何达到理性最大化。立法的追求是让每一个个体都能在其中找到其能接受的适当安排,获得相应保证,大家能共同地生活在一起,任何立法都“牵一发而动全身”。所以法治的功能在于,把14亿人民组织动员起来。孙中山曾言:“欧洲富强之本,不尽在船坚炮利,垒固兵强,而在于人能尽其才,地能尽其利,物能尽其用,货能畅其流,此四事者,富国之大经,治国之大本也。”人虽然多,但是未同心,没有公共规则意识,也难以组织起来,只能是一盘散沙,任人宰割。传统人心中只有家而没有国家或者公民的概念,所以中国式现代化的发展关键是提高人口素质而不是人口数量,人的现代化的关键在于人的公民意识,现代法治意识,没有该思维便难以发展起来。如何有序地组织动员14亿人,从而形成巨大的力量,是一个重要的问题。

历年中国人口净增量变化趋势(1950-2021)

我国户口登记制度改革简图

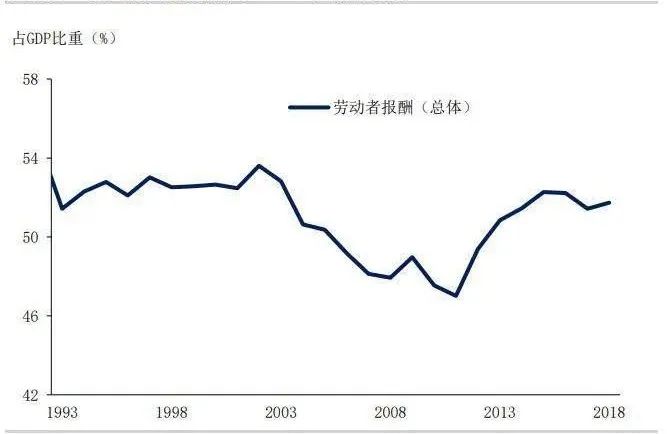

历年劳动者报酬在GDP中的占比(CEIC、瑞银证券估算)

《公共理性与民主理想》(谭安奎,2016)

习近平总书记指出:“坚持严格依照法定权限和法定程序,深入推进科学立法、民主立法、依法立法”。这句话非常贴切。地方立法要有特色,要解决问题,现在很大的问题是地方立法有太多重复性的地方,为了和中央保持一致,原汁原味地照抄,重复中央立法,还有重复其他地方立法,比如浙江省就某个事项制定的立法,其他省换个名字就重复利用,很难看到特色,还有攀比式立法,政绩式立法等问题,所以我觉得立法工作不能用数衡量,整个法治工作都很难量化。在中国特色立法的体制下,如何发挥地方立法的作用?本身赋予的功能职责,执行之外,还要补充、探索,地方立法和中央立法相比,在民主立法、科学立法方面有先天优势,所以我们要做到顶层设计和地方实践融合,去化解立法的难题。顶层设计是什么?是在中央范围内从顶层进行把握。那么决策的依据是什么?离不开地方的实践,所以地方立法很大程度上是摸着石头过河,是一个局部的、阶段性的制度实验。比如全国人大常委会就某些地方授权暂停一些法律的适用,或者是暂时调整一些适用的范围,这就是阶段性的,并不是在这个地方就不适用了。也就是说制度实验的结果是有效还是无效,其实很难去把握落实。实践证明地方立法的制度试验是成功的,那么才将其上升为顶层设计。这个过程中,你要预判立法的风险。我们现在有一些法案征求意见一出来,一片慌乱,也是非常被动,所以要把加强底层设计和坚持问计于民统一起来。我们的立法工作就是要把中央的统一性、权威性、整体性和我们地方立法的执行性、探索性、实验性结合起来,这样才有可能走出高质量的有中国特色的立法之路。

浙江立法研究院(浙江大学立法研究院)召开第七届“之江立法论坛”,旨在探索高质量地

方立法评价体系,推进良法善治

最后一个方面是立法的法制合法性。这么大的一个国家,这么多人口分散的立法权,我们虽然是中央集权的单一制国家,但立法体系是统一的、分层次的。国家的统一,当然要加强审查监督,加强备案审查。一些规范性文件、红头文件,上升到了立法的层面。这些红头文件的效力层次虽然很低,但对老百姓的影响很直接。这些年我们也一直在加强备案审查的工作。

策划|阮汨君

编辑|龚月玥

转录|李丹丹 叶佳怡

校对|龚月玥

一审|王晶

二审|单睿

终审|余军